Синдром пневмоторакса — это острое патологическое состояние, связанное с попаданием воздуха в плевральную полость, что приводит к коллабированию легкого и нарушению дыхательной функции. Пневмоторакс может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением других патологий. Это состояние угрожает жизни пациента, особенно в случае напряженного (клапанного) пневмоторакса, требующего немедленной медицинской помощи.

Этиология и классификация

Основные причины пневмоторакса:

- Спонтанный пневмоторакс

- Первичный: Возникает без явной причины, часто у молодых пациентов с астеническим телосложением и без сопутствующих заболеваний. Предполагается, что основой развития первичного спонтанного пневмоторакса являются разрывы субплевральных булл.

- Вторичный: Развивается на фоне существующих заболеваний легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхоэктазы, кистозный фиброз, туберкулез или злокачественные опухоли легких.

- Травматический пневмоторакс

- Проникающие травмы грудной клетки (например, ножевые ранения, огнестрельные повреждения).

- Тупые травмы, приводящие к разрыву легочной ткани или повреждению бронхов.

- Ятрогенный пневмоторакс: Возникает как осложнение медицинских манипуляций (катетеризация центральных вен, трансбронхиальная биопсия легкого, искусственная вентиляция легких).

- Клапанный (напряженный) пневмоторакс

- Образуется при формировании клапанного механизма: воздух поступает в плевральную полость при вдохе, но не выходит при выдохе. Это состояние сопровождается увеличением внутриплеврального давления, сдавлением легкого, крупных сосудов и органов средостения, что вызывает нарушение кровообращения и дыхательной функции.

Клиническая картина

Пневмоторакс может проявляться разнообразными симптомами в зависимости от его типа и степени.

Основные симптомы:

- Внезапная резкая боль в грудной клетке на стороне поражения, усиливающаяся при дыхании и движении.

- Одышка, чувство нехватки воздуха.

- Сухой кашель.

- Учащенное сердцебиение (тахикардия).

- Цианоз (синюшность кожи), особенно при клапанном пневмотораксе.

Признаки напряженного пневмоторакса:

- Резкое ухудшение общего состояния, вплоть до шока.

- Снижение артериального давления (гипотония).

- Набухание яремных вен.

- Холодный липкий пот.

Диагностика

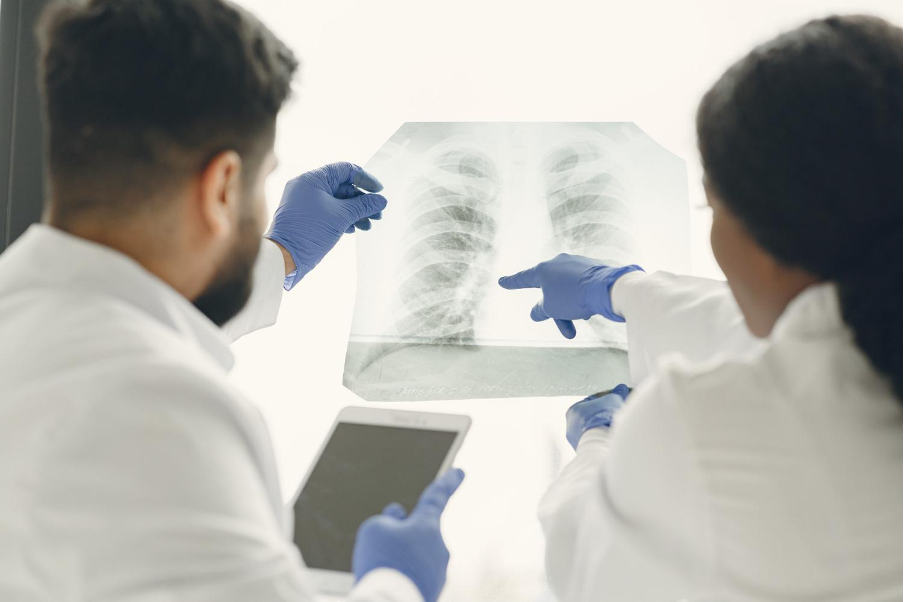

Диагностика пневмоторакса основывается на клинических данных и инструментальных исследованиях:

- Физикальное обследование

- Асимметрия грудной клетки (пораженная сторона отстает при дыхании).

- Ослабление или отсутствие дыхательных шумов на стороне поражения.

- Тимпанический перкуторный звук.

- Ослабление или отсутствие голосового дрожания.

- Инструментальные методы

- Рентгенография грудной клетки: Обнаруживается зона просветления без легочного рисунка; при напряженном пневмотораксе — смещение средостения в противоположную сторону.

- Компьютерная томография (КТ): Позволяет точно определить объем воздуха, локализацию и возможные причины пневмоторакса (например, буллы, опухоли).

- УЗИ грудной клетки: Быстрый и чувствительный метод диагностики, особенно у пациентов в критическом состоянии.

- Анализ газов крови: Может выявить гипоксию и гиперкапнию при значительных нарушениях дыхательной функции.

Лечение

Лечение пневмоторакса зависит от его типа, объема воздуха и состояния пациента.

- Консервативное лечение

- При небольшом объеме воздуха (≤20% объема плевральной полости) и отсутствии выраженной дыхательной недостаточности возможна тактика наблюдения с периодическим контролем рентгенограмм.

- Инвазивные методы

- Плевральная пункция:

- Используется для удаления воздуха из плевральной полости.

- Проводится в 2-м межреберье по среднеключичной линии или в 5–6-м межреберье по средней подмышечной линии.

- Установка дренажа плевральной полости:

- Устанавливается при большом объеме воздуха или клапанном пневмотораксе.

- Дренаж подключается к водяным затворам или активным аспирационным системам.

- Экстренная декомпрессия:

- При напряженном пневмотораксе немедленно проводится пункция толстой иглой для снижения внутриплеврального давления.

- Плевральная пункция:

- Хирургическое лечение

- Торакоскопия или торакотомия: Показана при рецидивирующем пневмотораксе или при отсутствии эффекта от консервативного лечения.

- Плевродез: Метод предотвращения рецидивов пневмоторакса путем искусственного вызова сращений между плевральными листками (с использованием химических веществ или механических методов).

Осложнения

- Рецидивирующий пневмоторакс: Часто наблюдается при первичном спонтанном пневмотораксе.

- Эмпиема плевры: Инфицирование плевральной полости.

- Хроническая дыхательная недостаточность: При значительном повреждении легочной ткани.

- Сепсис: Возможен в случае инфицирования.

Прогноз

Прогноз зависит от причины, объема поражения и своевременности лечения. При первичном спонтанном пневмотораксе, как правило, исход благоприятный. Вторичный и клапанный пневмоторакс сопровождаются более высоким риском осложнений и требуют комплексного подхода.

Профилактика

- Отказ от курения: Курение повышает риск развития буллезной болезни легких.

- Контроль хронических заболеваний легких: Своевременное лечение ХОБЛ, туберкулеза и других заболеваний снижает вероятность развития пневмоторакса.

- Соблюдение техники безопасности при медицинских манипуляциях: Минимизация ятрогенных повреждений.

Заключение

Синдром пневмоторакса представляет собой потенциально опасное состояние, требующее быстрого распознавания и лечения. Правильная тактика диагностики и лечения позволяет минимизировать риск осложнений и улучшить качество жизни пациента. Врачи должны быть готовы к своевременной диагностике и проведению неотложных мероприятий при этом синдроме, особенно в условиях стационара или экстренной медицины.

Источник: Синдромы при заболеваниях органов дыхания : учебное пособие /

С-38 Ю. В. Щукин [и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Щукина ; Самарский государственный медицинский университет. – Самара : ООО «Научнотехнический центр», 2018. – 89 с.

ISBN 978-5-98229-363-3