ГФФ – редкое заболевание, диагностика которого у взрослых может быть затруднена из-за отсутствия симптомов, связанных с поражением костей. В этом случае снижение активности тканенеспецифической ЩФ способствует накоплению пирофосфата в суставах, что может вызвать артралгию, которая иногда является единственным симптомом ГФФ.

В журнале Endocrinology, Diabetes and Metabolism Case Reports был опубликован интересный случай редкого проявления ГФФ во взрослом возрасте в виде артралгии, из-за чего диагностика оказалась затруднительной. Тем не менее, исследователям удалось установить правильный диагноз после ряда исследований.

Описание клинического случая

22-летний мужчина обратился в клинику с жалобами на острую боль и отек в области правого локтя, возникшими без явной причины. В возрасте 20 лет у него был эпизод двусторонней боли в коленях, которая появилась и исчезла спонтанно. У пациента был заподозрен ревматоидный артрит, несмотря на то, что боль утихла уже к первому посещению ревматолога. Ему был проведен ряд лабораторных исследований, одно из которых показало низкий уровень сывороточной ЩФ (9 U/L; РИ 38–113 U/L). Пациент был направлен к эндокринологу для консультации.

Опрос показал, что ни у пациента, у его ближайших родственников не было преждевременной потери молочных зубов, частых переломов, мышечной слабости, судорог или аномалий роста в детском возрасте. Пациент принимал только поливитаминные добавки, в том числе с витамином B6. При осмотре были выявлены показатели: температура тела 37,0°C, артериальное давление 108/86 мм рт. ст., пульс 64 уд./мин, рост 167,1 см и масса тела 57,6 кг (ИМТ 20,6 кг/м2 ). У него отмечалась легкая спонтанная боль при сильном сгибании колена.

Согласно лабораторным данным, в крови пациента были существенно снижены уровни ЩФ и костной ЩФ (КЩФ, остазы) до 6 U/L и 1,9 U/L соответственно (РИ КЩФ 3,7–20,9 U/L). Содержание ионов кальция и неорганического фосфора в сыворотке составило 9,4 мг/дл и 3,8 мг/дл соответственно. Уровни интактного паратиреоидного гормона, 1,25-дигидроксивитамина D3, С-реактивного белка и ревматоидного фактора были в норме, антитела к ЦЦП отсутствовали. Содержание матриксной металлопротеиназы-3 в сыворотке крови было слегка повышено (122 нг/мл; РИ 36,9–121 нг/мл).

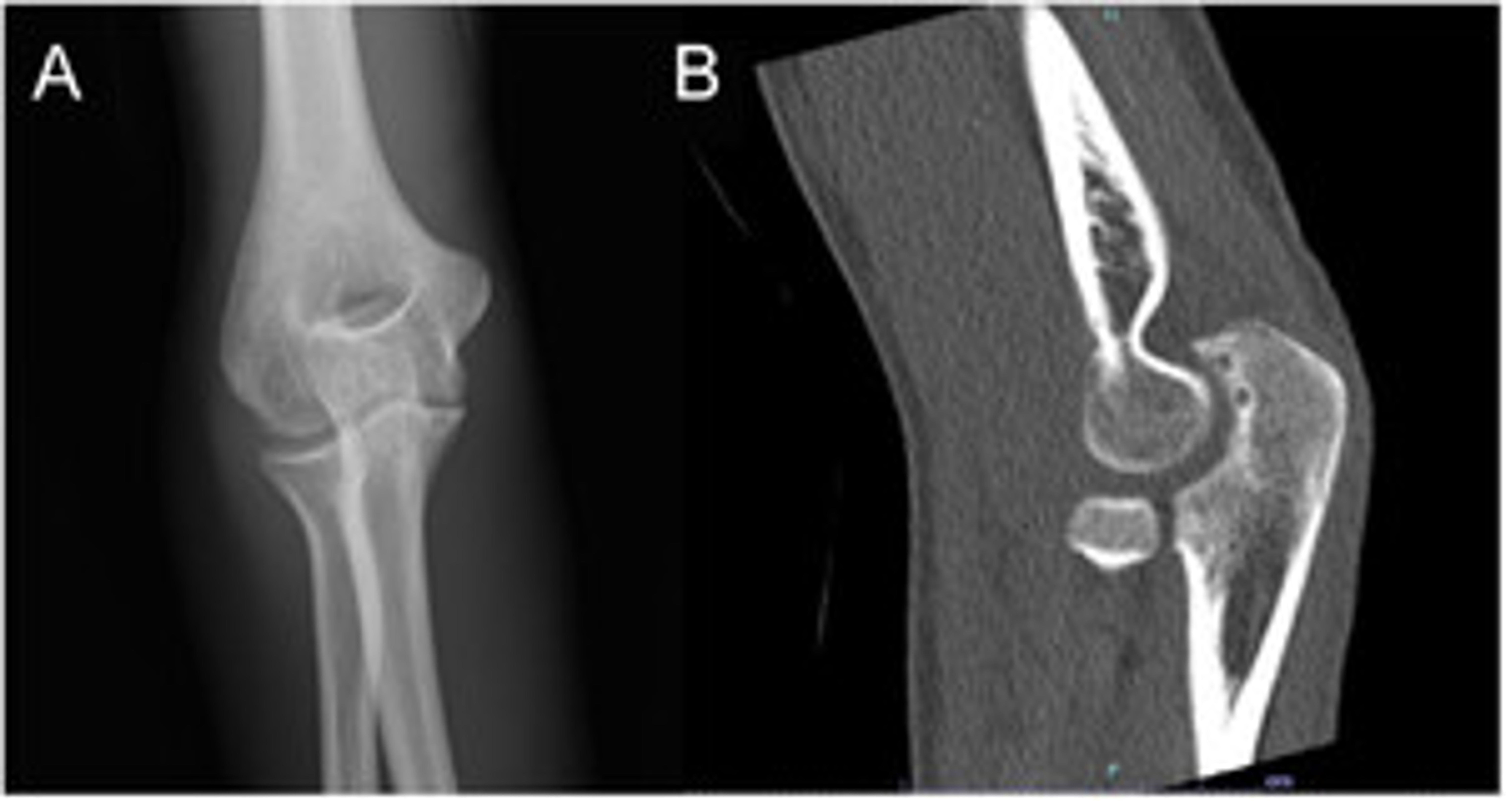

На рентгенограммах и КТ-снимках правого локтя и обоих коленных суставов не было выявлено переломов ни в прошлом, ни в настоящем, но на рентгенограммах коленных суставов было обнаружено несколько небольших кист как свидетельство хронического воспаления (рис. 1).

Рисунок 1. Рентгенограмма (А) и КТ (В) правого локтя во время боли в правом локте в возрасте 19 лет.

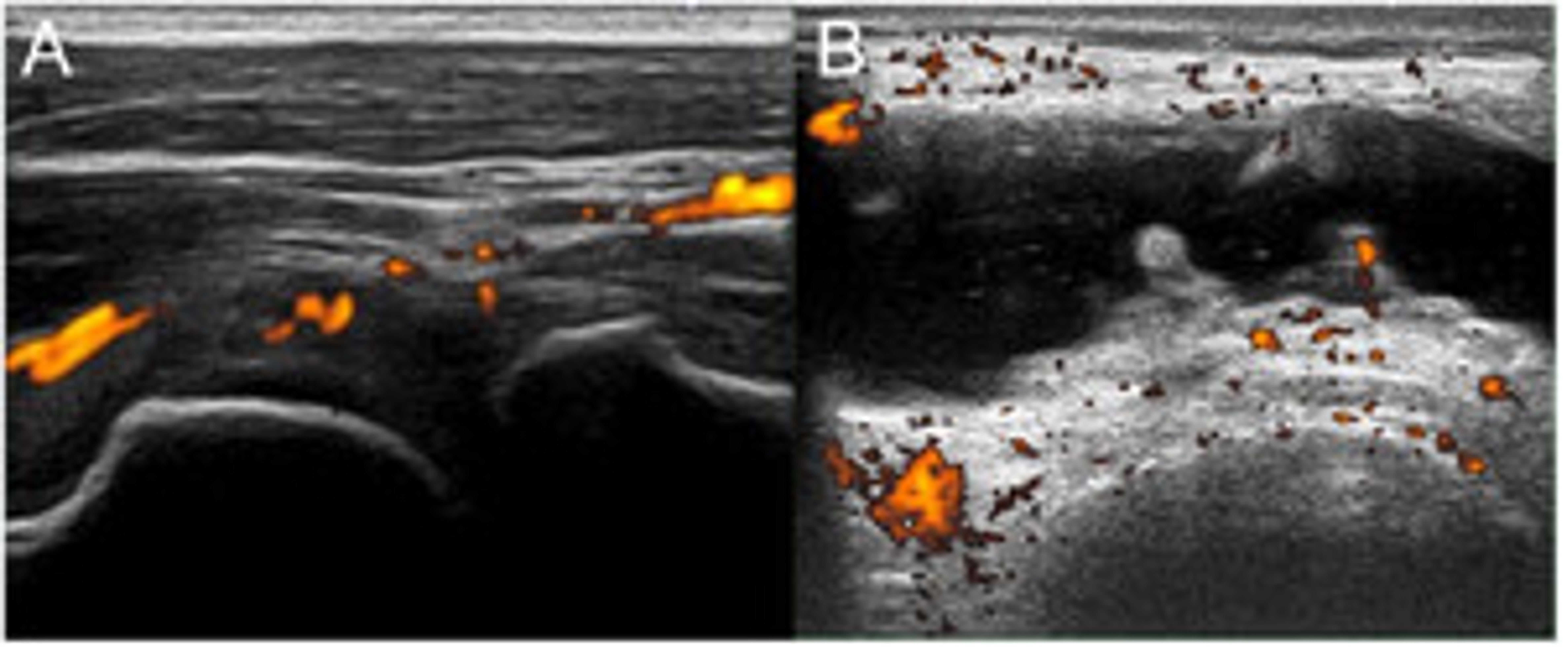

Обзорная рентгенограмма полости рта не показала аномалий со стороны зубов или костей черепа. УЗИ правого локтевого сустава и обоих коленных суставов выявило легкое/умеренное утолщение синовиальной оболочки и усиление кровотока, что указывало на хроническое воспаление (рис. 2).

Рисунок 2. Результаты УЗИ правого локтевого сустава (А) и левого коленного сустава (Б).

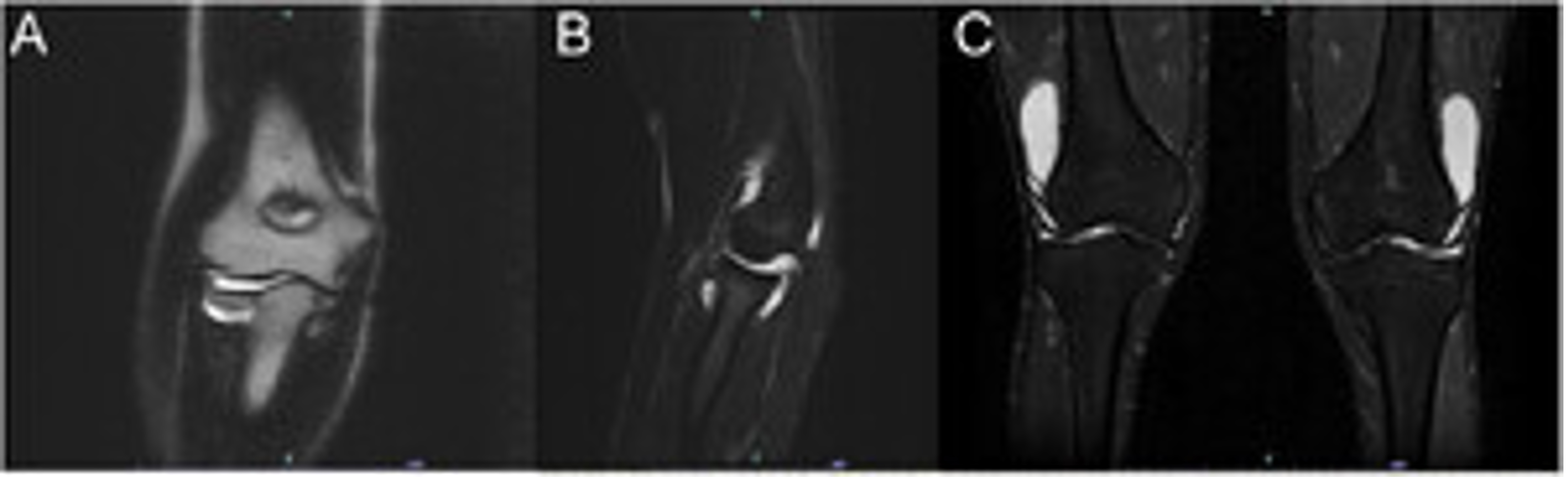

На снимках МРТ правого локтевого и двух коленных суставово были обнаружены участки усиления сигнала как признак выпота и воспаления синовиальной оболочки (рис. 3).

Рисунок 3. МРТ-изображения: T2-взвешенные (A) и в режиме STIR правого локтя (B) и обоих коленных суставов (C).

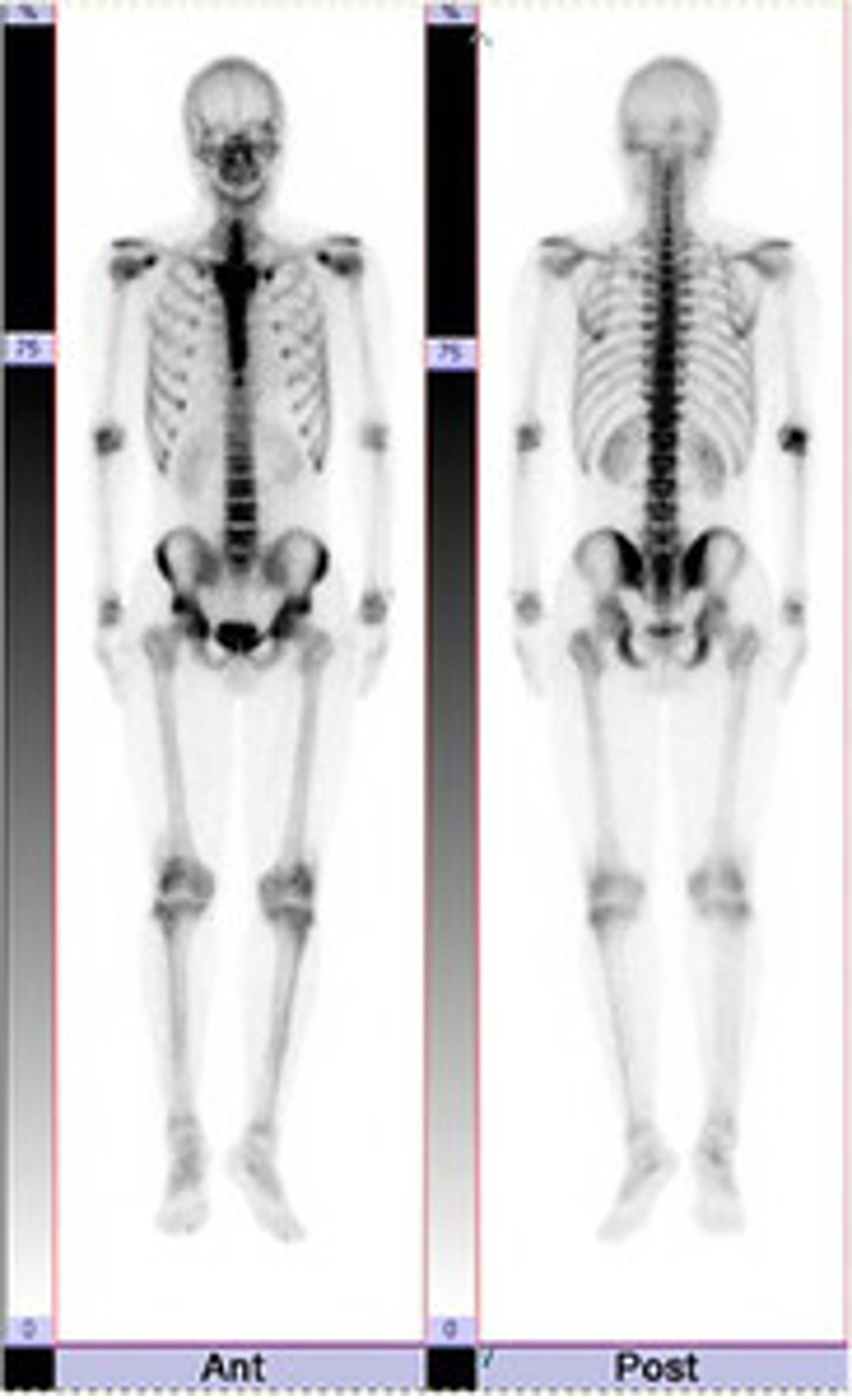

Остеосцинтиграфия показала небольшую гипераккумуляцию в эпифизарной области без признаков переломов или псевдопереломов (рис. 4). Плотность костной ткани шейки бедренной кости и поясничного отдела позвоночника составила 1,001 г/см2 (t-критерий = −0,1) и 0,098 г/см2 (t-критерий = +1,0) соответственно.

Рисунок 4. Результаты остеосцинтиграфии.

Пациенту была проведена диагностическая пункция левого коленного сустава в период отсутствия боли. В результате было обнаружено большое количество серозной жидкости без кристаллов пирофосфата кальция.

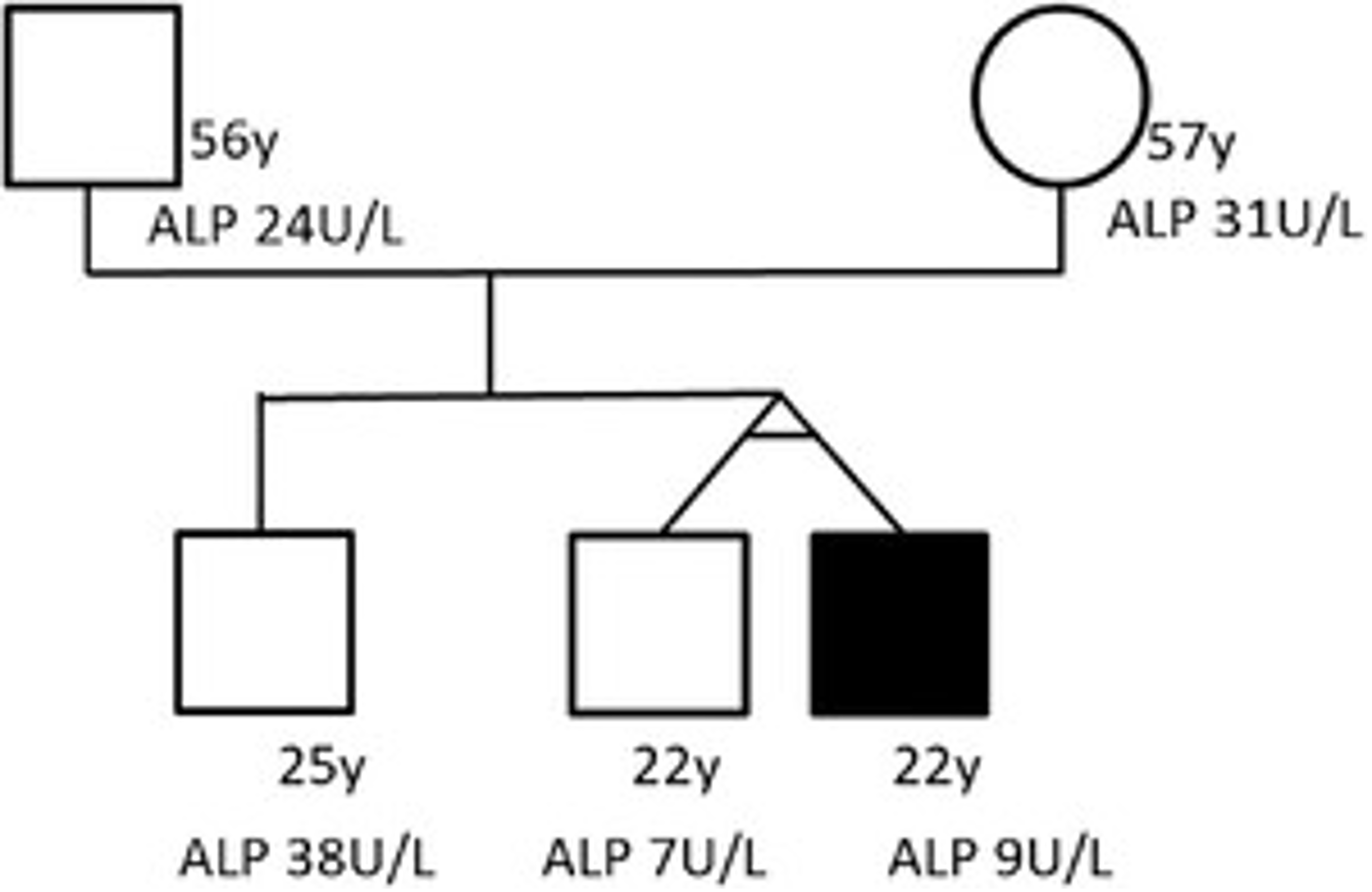

На основе анамнеза суставной боли и низкого содержания ЩФ в сыворотке у пациента была заподозрена ГФФ. Дополнительные исследования выявили повышенное содержание фосфоэтаноламина в моче (732,4 мкмоль/гCr; РИ 31,0–110,0 мкмоль/гCr), пирофосфата (6,46 мкмоль/л; РИ 2,36–4,44 мкмоль/л) и пиридоксаль-5-фосфата в сыворотке (267,6 нмоль/л; РИ 20,5–151 нмоль/л), на основании чего был поставлен диагноз ГФФ. Пациенту и его родителям было проведено генетическое тестирование, которое показало два гетерозиготных варианта ГФФ, связанных с геном ALPL (патогенный c.1559del и условно-патогенный c.979T>C): один у отца, другой у матери. У родителей было обнаружено небольшое снижение уровня ЩФ (24 и 31 U/L соответственно), а у брата-близнеца – выраженное уменьшение до 7U/L (рис. 5). С учетом полученных данных был подтвержден диагноз ГФФ со сложными гетерозиготными вариантами гена ALPL .

Рисунок 5. Генеалогическое древо пациента.

У брата-близнеца, как и родителей, отсутствовали какие-либо клинические симптомы, поэтому он отказался от обследования, но согласился остаться под наблюдением врачей.

Пациенту была назначена заместительная терапия для профилактики/уменьшения рецидивирующей артралгии в виде асфотазы альфа 2 мг/кг п/к 3 р/нед. После начала лечения место инъекции оставалось отечным около недели, затем отек спонтанно разрешился, и других побочных реакций у пациента не было. Через 6 месяцев терапии у него увеличилось содержание в моче фосфоэтаноламина до 108,4 мкмоль/гCr, в сыворотке пирофосфата до 2,21 мкмоль/л и пиридоксаль-5-фосфата до 34,8 нмоль/л. Спустя год лечения у пациента не было рецидивов атралгии и наблюдалось 20%-ное уменьшение боли при сильном сгибании обоих коленей согласно краткому опроснику боли BPI-SF.

Выводы авторов

Представленный редкий пример ГФФ во взрослом возрасте был связан с рецидивирующими эпизодами артралгии без симптомов, указывающих на поражение костей. ГФФ у взрослых обычно имеет относительно легкие проявления и имеет лучший прогноз, чем у детей, и поэтому часто остается не диагностированной. В данном случае с момента появления симптомов до окончательной постановки диагноза прошло более 3 лет, в первую очередь, из-за низкой специфичности симптомов. Решающую роль в диагностике сыграла рецидивирующая артралгия, поскольку стала причиной для дальнейших лабораторных исследований и выявления биохимических маркеров ГФФ (пирофосфата и пиридоксаль-5-фосфата в сыворотке и фосфоэтаноламина в моче). Это подчеркивает необходимость их определения у пациентов с подобными симптомами.

Особенностью этого случая стало наличие у пациента монозиготного брата-близнеца, который, скорее всего, имеет такую же гетерозиготную мутацию, но, несмотря на низкое содержание ЩФ, симптомы ГФФ у него отсутствуют.

Справочная информация

Гипофосфатазия (ГФФ) – редкое метаболическое расстройство, которое характеризуется снижением активности ЩФ в сыворотке крови из-за изменений в гене ALPL, кодирующем тканенеспецифическую ЩФ, и нарушением минерализации костной ткани. Заболевание имеет шесть клинических форм в зависимости от вида симптомов и тяжести проявлений:

- перинатальная (тяжелая);

- перинатальная (доброкачественная);

- инфантильная;

- детская;

- взрослая;

- одонтогипофосфатазия.

При ГФФ метаболические нарушения могут приводить к переломам костей и аномалиям зубов, а также неспецифическим симптомам (общее недомогание, миалгия и артралгия), которые чаще проявляются у взрослых и могут затруднять диагностику. Внеклеточное накопление пирофосфата может привести к артропатиям и даже необратимому разрушению суставов. Зачастую пациентам с суставными симптомами на фоне ГФФ вначале ставятся такие диагнозы, как ревматоидный артрит, спондилоартрит или неклассифицированная миопатия, но, в целом, случаи изолированных артралгий у взрослых вследствие ГФФ редки.

Источник: Yoshida H, Murakami T, Ogawa A, Sunouchi T, Hidaka N, Ito N, Murakami H, Kawasaki H, Akiyama T, Nakajima K, Yabe D, Yamamoto T. Adult hypophosphatasia presenting with recurrent acute joint pain. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2025 Jan 27;2025(1):e240121. doi: 10.1530/EDM-24-0121. PMID: 39868560; PMCID: PMC11811822.