Синдром Лемьера (СЛ) – редкая патология, частота которой оценивается в 1–10 случаев на 1 000 000 человек в год. Среди возбудителей обычно встречаются различные виды Fusobacterium, в том числе F. necrophorum (57%) и F. nucleatum (3%). Также описаны случаи, когда причиной являлись стафилококки, стрептококки, протей и бактероиды.

После появления антибиотиков распространенность СЛ быстро уменьшилась, и сегодня его называют «забытой болезнью». Тем не менее, в журнале Case Reports in Pulmonology был описан случай пациента с СЛ после перенесенного фарингита.

Описание клинического случая

Пациент мужского пола 23 лет поступил в клинику в связи с затруднением дыхания на фоне высокой температуры после перенесенного фарингита. Он отрицал курение, в том числе электронных сигарет, употребление наркотиков и беспорядочные половые связи. Около 2-х недель назад у пациента появились боли в горле, лихорадка и кашель со слизисто-гнойной мокротой. Ему были назначены сначала кларитромицин 500 мг 2 раза в день, затем цефтриаксон 1 г 1 раз в день в течение 10 дней, затем левофлоксацин 500 мг 1 раз в день в течение 6 дней без существенного клинического улучшения. В связи с усилением одышки и сохранением высокой температуры он был направлен в отделение неотложной помощи.

При поступлении у пациента отмечалась лихорадка (тимпаническая температура 40°C), тахипноэ (ЧДД 30 в минуту), тахикардия (ЧСС 120 уд./мин) и астения. Аускультация легких выявила ослабленное везикулярное дыхание в сочетании с базальными хрипами с 2-х сторон. Результаты физикального обследования сердца и осмотра брюшной полости были в пределах нормы. Анализ газового состава артериальной крови показал острую гипоксемическую дыхательную недостаточность (SpO2 85%), что потребовало проведения кислородной терапии с подачей кислорода 4 л/мин через назальные канюли. В общем анализе крови были выявлены лейкоцитоз (22 тыс/мкл), тромбоцитоз(1231 тыс/мкл), повышенные уровни СРБ (24,41 мг/дл) и прокальцитонина (3,09 нг/мл).

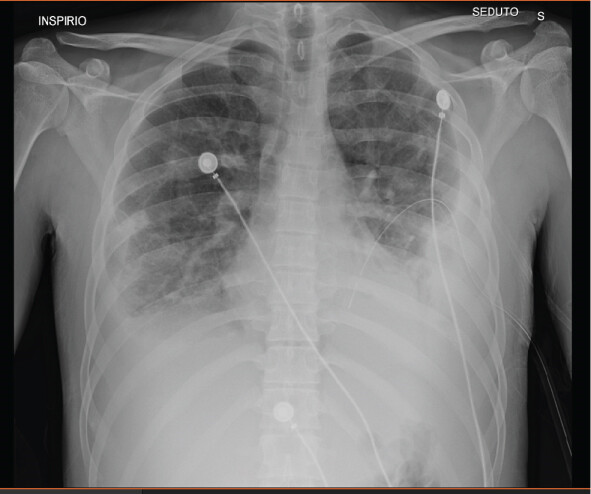

Рентгенография грудной клетки выявила двусторонний плевральный выпот и очаги уплотнения в обоих легких (рисунок 1). На КТ с контрастным усилением был подтвержден двусторонний плевральный выпот, более обширный справа (5,5 см против 3 см), множественные узлы в обоих легких без признаков ТЭЛА (рисунки 2-3). Также было отмечено тромботическое поражение правой внутренней яремной вены (рисунок 4).

Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки, на которой заметны легочные узлы и плевральный выпот.

Рисунки 2-3. КТ-снимки, показывающие наличие легочных узелков и плеврального выпота.

Рисунок 4. КТ-снимок, показывающий наличие тромбоза правой внутренней яремной вены.

Пациенту была назначена внутривенная антибиотикотерапия с применением препаратов широкого спектра действия (пиперациллина, тазобактама и линезолида), а также низкомолекулярный гепарин (НМГ) 2 раза в день. Для устранения дыхательной недостаточности вначале использовалась высокопоточная назальная канюля (HFNC), а позже проводилась низкопоточная оксигенотерапия через назальные канюли. Затем был выполнен диагностический торакоцентез, с помощью которого был выделен экссудат без признаков плевральной эмпиемы (ЛДГ 1978 МЕ/л, лейкоциты 1488 МЕ/мкл, pH 7,0). Изначально было эвакуировано около 1100 мл плевральной жидкости, но с учетом признаков расширения легких на повторной рентгенограмме была установлена плевральная дренажная трубка (22 Fr), с помощью которой удалось полностью эвакуировать плевральную жидкость в течение 7 дней (рисунки 5-6).

Рисунки 5-6. Рентгенограммы, выполненные в первый и последний день установки дренажа.

Во время пребывания в стационаре пациенту проводилась трансторакальная и чреспищеводная допплерография сердца, которая исключила признаки эндокардита. Дополнительные лабораторные исследования выявили наличие антител к кардиолипину и волчаночному антикоагулянту, но тесты на наличие криоглобулинов и антител к ENA, ANA, ANCA и ревматоидного фактора были отрицательными. Также 2 бактериологических посева крови, взятые с интервалом в 1 минуту на пике лихорадки, дали отрицательный результат, вероятно, из-за нескольких курсов антибиотикотерапии. Скорее всего, по той же причине результаты микробиологического анализа мазка из носоглотки ничего не выявили. Посев мочи показал наличие Candida albicans, что не коррелировало с клинической картиной. Паразитологические исследования кала были отрицательными.

Дренажная трубка была удалена через 10 дней, а пациент был выписан на 20-й день госпитализации с рекомендациями провести контрольное рентгенологическое исследование грудной клетки через 1 месяц и цветную допплерографию яремной вены (ECD) через 3 месяца. Осмотр у отоларинголога показал увеличение аденоидов 2-й степени, и с учетом тяжелого течения фарингита в анамнезе были рекомендованы тонзиллэктомия и аденотомия.

Контрольная рентгенография грудной клетки через 30 дней выявила значительное улучшение и стабилизацию достигнутых результатов. При аускультации легких не было обнаружено патологических изменений. Газовый состав артериальной крови составил: pH 7,50, pO2 75 мм рт. ст., pCO2 37 мм рт. ст., HCO3- 29,2 ммоль/л, lac 1,5 ммоль/л, SaO2 96,1%. КТ грудной клетки, проведенная через 6 месяцев после выписки, показала разрешение легочных изменений с небольшой остаточной полостью в верхней доле правого легкого и признаки интерстициального фиброза в нижней доле левого легкого (рисунки 9-10).

Рисунки 9-10. КТ-снимки грудной клетки через 6 месяцев после выписки, демонстрирующие наличие небольшой остаточной полости и фиброзных изменений в легких.

Выводы авторов

Для специфического лечения СЛ была показана эффективность антибиотиков широкого спектра, прежде всего, β -лактамов, например, пиперациллина-тазобактама. Несмотря на отрицательные результаты бактериологических исследований пациенту были назначены пиперациллин-тазобактам и линезолид, поскольку причиной воспаления мог быть метициллин-резистентный Staphylococcus aureus. Кроме того, основные возбудители (Fusobacterium spp.) обладают устойчивостью к макролидам, пенициллину, фторхинолонам, аминогликозидам и тетрациклинам.

Назначение антикоагулянтной терапии также является спорным вопросом. Сравнительно недавние мета-анализы не выявили статистически значимого преимущества антикоагулянтной терапии в отношении реканализации сосудов или смертности. В то же время, у данного пациента были признаки плохого ответа на антибактериальную терапию в течение первых 72 часов, что является показанием к назначению антикоагулянтов (среди других показаний отмечают двусторонние и множественные тромбы), а также наличие крупного тромба во внутренней яремной вене и положительная реакция на волчаночный антикоагулянт. В дальнейшем пациент получал эдоксабан в течение 3 месяцев. После проведения цветного допплеровского картирования супрааортальных стволов, показавшего полную реканализацию правой яремной вены, антикоагулянтная терапия была прекращена. Для удаления плеврального выпота была установлена дренажная трубка без назначения фибринолитических препаратов в соответствии с подходом, применявшимся в других случаях, описанных в литературе.

Справочная информация

СЛ чаще встречается у молодых мужчин (14–30 лет), обычно без хронических заболеваний. Типичные симптомы включают боль в шее, отек подкожной клетчатки, покраснение кожи, недавний фарингит в анамнезе, после которого развиваются лихорадка, тахикардия, тахипноэ, гипотония и гипоксемия (сатурация < 95%). Лабораторные исследования указывают на процесс воспаления (лейкоцитоз, повышенные уровни С-реактивного белка и прокальцитонина).

Наличие септических эмболов сопровождается такими изменениями, как повышение уровня печеночных ферментов, креатинфосфокиназы и тромбоцитов. В этом случае необходимо провести радиологические исследования (рентгенографию и КТ грудной клетки) для выявления абсцесса легких и плеврального выпота. Эти же исследования необходимы для подтверждения тромбоза внутренней яремной вены, с добавлением контрастного усиления и захватом области шеи и головного мозга для исключения поражения центральной нервной системы.

После обследования следует незамедлительно начать антибактериальную терапию с назначением карбапенемов и пиперациллина/тазобактама в монотерапии или в сочетании с метронидазолом. Средняя продолжительность антибактериальной терапии может варьироваться от 10 дней до 8 недель в зависимости от конкретного клинического случая. Тем не менее, риск смертельного исхода у таких пациентов остается на уровне 5%, особенно при неправильной и несвоевременной диагностике.

Источник: Bellini F, Allocca V, Aspidistria L, Farinatti M, Guzzinati I, Daniele MM, Casanova S, Gasparini F, Nalin M, Saturni S, Casoni GL. A Subtle Presentation of Pharyngitis and Pneumonia: Lemierre Syndrome. Case Rep Pulmonol. 2025 Apr 15;2025:6371331. doi: 10.1155/crpu/6371331. PMID: 40265142; PMCID: PMC12014257.