Первичный гиперпаратиреоз – эндокринное заболевание, вызванное избыточной секрецией паратиреоидного гормона (ПТГ), источником которой чаще всего служит одиночная аденома паращитовидной железы. Основным методом лечения является паратиреоидэктомия. Но если во время операции не удалось полностью удалить аденому, заболевание принимает персистирующий и/или рецидивирующий характер и может протекать в виде паратироматоза. Именно такой случай был описан в журнале Case Reports in Endocrinology.

Описание клинического случая

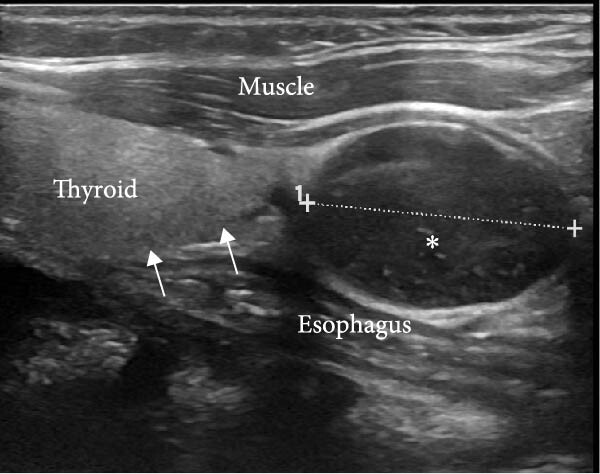

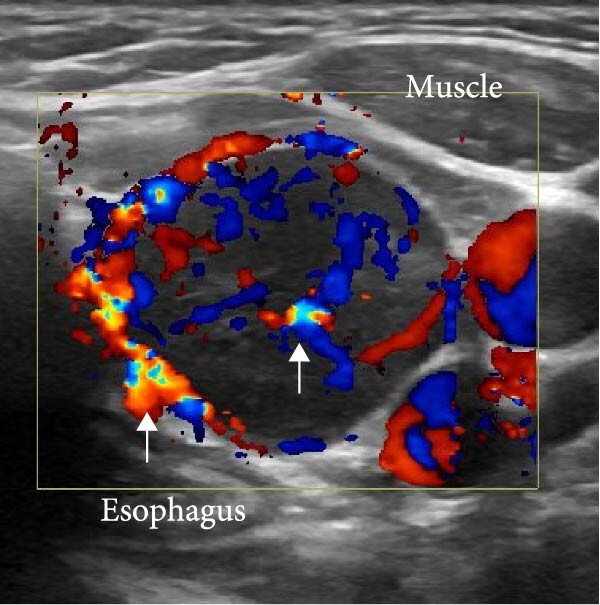

16-летняя девушка была направлена в эндокринологическую клинику стоматологом после случайного обнаружения кальцифицированной гранулемы пародонта. Сама пациентка не предъявляла никаких жалоб. В сыворотке крови были обнаружены высокие уровни кальция (14,2 мг/дл), ПТГ (944 пг/мл) и низкий уровень фосфора (2,3 мг/дл). Содержание креатинина составило 0,9 мг/дл. С помощью УЗИ была обнаружена аденома левой нижней паращитовидной железы (рис. 1-2), наличие которой подтвердилось при проведении сцинтиграфии паращитовидных желез с 99мТс-МИБИ.

Рисунок 1. Снимок продольного серо-шкального УЗИ левой доли щитовидной железы, на котором виден овальный гипоэхогенный узел размером 23 мм×17 мм×15 мм с четкими границами, прилегающий к нижнему полюсу левой доли щитовидной железы (стрелки).

Рисунок 2. Снимок поперечного цветного допплеровского картирования, который показывает усиление центральной и периферической васкуляризации (стрелки), что соответствует аденоме паращитовидных желез.

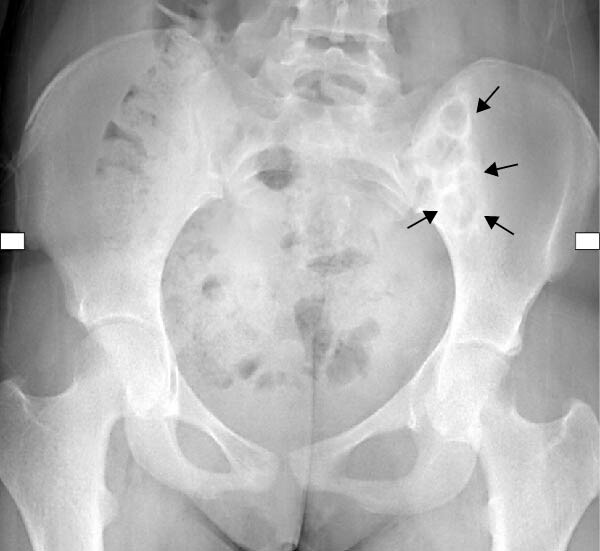

При дальнейшем обследовании у нее были обнаружены изменения костной ткани вследствие гиперпаратиреоза (рис. 3-4) и нефрокальциноз почек (по данным УЗИ).

Рисунок 3. Часть рентгенограммы кисти в переднезадней проекции (II – указательный палец, III – безымянный палец), где заметны снижение плотности костной ткани, кружевной вид кортикального слоя, субпериостальная резорбция костной ткани (стрелки).

Рисунок 4. Рентгенограмма таза в переднезадней проекции, на которой видно четко очерченное литическое поражение левой подвздошной кости со склеротическими границами (стрелки).

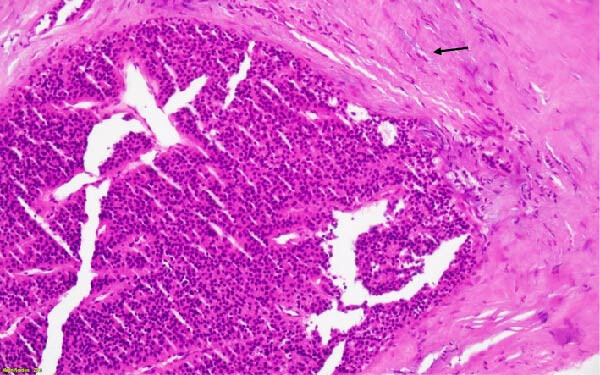

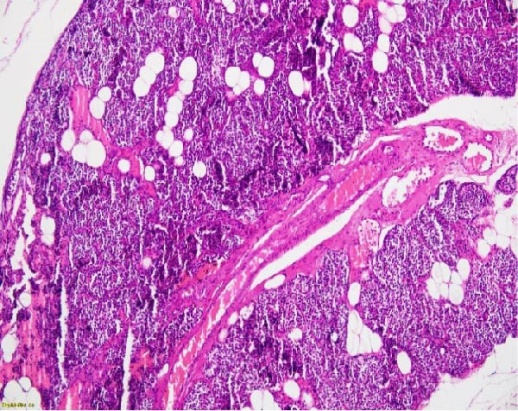

Пациентке была проведена малоинвазивная операция по удалению аденомы паращитовидной железы (макроскопически образование представляло собой узел весом 2 г). Операция прошла без осложнений. Интраоперационный и послеоперационные гистологические исследования подтвердили доброкачественное происхождение опухоли, которая была отграничена соединительнотканной капсулой (рис. 5).

Рисунок 5. Образец гистологического среза, полученного при первичной резекции аденомы паращитовидной железы (H&E; ×20), на котором виден четко очерченный узелок, состоящий преимущественно из основных клеток. Стрелка указывает на толстую фиброзную капсулу.

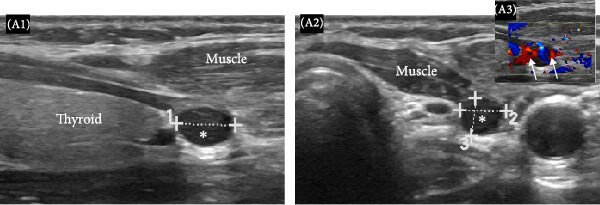

Послеоперационное наблюдение осложнилось синдромом голодной кости, который был успешно купирован в стационаре. Пациентка была выписана с назначением перорального препарата кальция в поддерживающей дозе и холекальциферола. Спустя 2 года она обратилась повторно в связи с появлением пальпируемого безболезненного претрахеального узелка вдоль послеоперационного рубца. Лабораторные исследования выявили высокий уровень кальция (12,7 мг/дл), ПТГ (185 пг/мл) и низкое содержание фосфора (2,9 мг/дл). С помощью УЗИ были обнаружены множественные гипоэхогенные четко очерченные узелки, похожие на аденомы паращитовидных желез (рис. 6-7).

Рисунок 6. Продольные (A1) и поперечные (A2, A3) серо-шкальные УЗ изображения левой доли щитовидной железы, где виден овальный четко очерченный гипоэхогенный узел размером 6,5 мм×5 мм×4,2 мм (A1, A2), прилегающий к нижнему полюсу левой доли щитовидной железы в месте паратиреоидэктомии. При проведении допплерографии заметна повышенная васкуляризация (стрелки на A3).

Рисунок 7. Продольные (B1) и поперечные (B2) серо-шкальные УЗ изображения, на которых заметны множественные овальные, четко очерченные гипоэхогенные узелки (самый крупный имеет размер 12 мм).

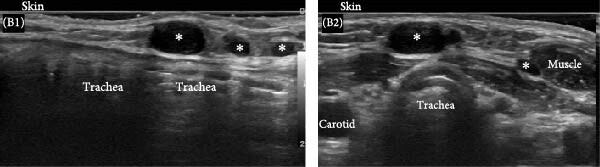

В то же время, во время сцинтиграфии паращитовидных желез с 99мТс-МИБИ не было отмечено накопления препарата. Далее была проведена четырехмерная компьютерная томография (4D КТ), которая не показала наличия глубоких узлов в средостении (рис. 8-11)). По результатам обследования был исключен синдром множественной эндокринной неоплазии (МЭН), хотя семья отказалась от генетического тестирования.

Рисунки 8-11. Снимки 4D КТ в поперечной (8,9), сагиттальной (10) и коронарной (11) плоскостях, где заметны слегка контрастируемые узелки в претрахеальной подкожной клетчатке (8-10) и в нижнем полюсе левой доли щитовидной железы (11). Размеры варьируют от 3 до 12 мм.

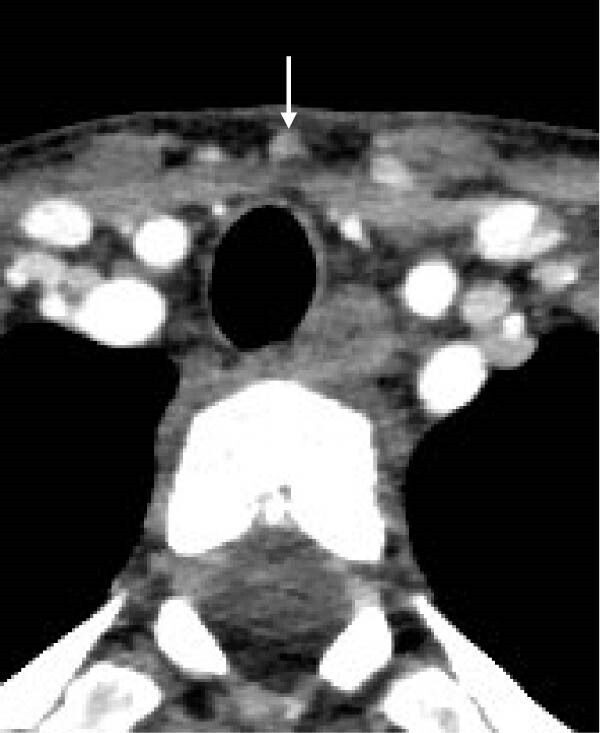

В ходе обширной операции были удалены описанные узлы, тимус и оставшиеся паращитовидные железы. Гистологические исследования подтвердили аденому без признаков злокачественности (рис. 12). Пациентке был поставлен диагноз паратиреоматоза. После операции уровни ПТГ и кальция были в норме.

Рисунок 12. Гистологический срез после второй резекции, демонстрирующий множественные узелки паращитовидных желез (H&E;×4) в фиброзно-жировой ткани.

Через 2 месяца уровни ПТГ и кальция снова начали расти, УЗИ паращитовидных желез выявило 2 узла слева. Было принято решение о назначении кальцимиметиков (цинакалцет по 30 мг перорально 2 раза в день). Содержание кальция снизилось до нормального, а уровень ПТГ составил 116 пг/мл (рис. 13). Денситометрия выявила остеопороз предплечья ( Z-критерий:−5,1) и остеопению левой бедренной кости. В течение следующих 3 лет пациентка находилась под наблюдением и получала медикаментозную терапию цинакальцетом в дозе 30 мг в сутки. В настоящее время уровень кальция и фосфора в сыворотке крови хорошо контролируется (варьируя от 9,7 до 10,6 мг/дл и от 3 до 4 мг/дл соответственно), функция почек также в норме. Уровень ПТГ, как и 25-ОН витамин D меняется незначительно.

Через 5 лет УЗИ показало наличие стабильных узлов слева, при этом отмечено усиление минеральной плотности костной ткани на уровне дистального отдела лучевой кости ( Z-критерий: −2,7) и шейки левой бедренной кости ( Z -критерий: 0,5). Плотность костной ткани поясничного отдела позвоночника оставалась стабильной ( Z-критерий: −0,5), а ее микроархитектура – нормальной (индекс трабекулярной костной ткани на уровне L1–L4 составил 1,529).

Выводы авторов

Особенностями данного случая является молодой возраст начала заболевания и короткий безрецидивный период, а также рецидив секретирующих паратироматозных узлов через 2 года после резекции аденомы паращитовидных желез. Хотя паратиреоидная ткань была обнаружена в тимусе, у пациентки не было почечной недостаточности, синдрома МЭН или какой-либо другой причины стимуляции паращитовидных желез. Наличие пальпируемых образований вдоль послеоперационного рубца и паратиреоидной ткани на противоположной стороне от места резекции говорят в пользу гипотезы об обсеменении аденоматозной тканью во время первой операции. Кроме того, короткий безрецидивный период может указывать на низкозлокачественную опухоль с минимальной местной инвазией.

Пациентка хорошо отреагировала на терапию кальцимиметиками, тем не менее, длительность контроля заболевания предсказать сложно. Бисфосфонаты в этом случае не рассматривались из-за отсутствия данных об их применении у молодых пациентов с остеопорозом и наличия одного исследования, показывающего эффективность цинакальцета в увеличении плотности костной ткани.

Справочная информация

Паратироматоз был впервые описан в 1975 году. Первичный (тип 1) возникает в результате увеличения эмбриональных остатков паращитовидных желез под влиянием ПТГ и чаще всего встречается у пациентов с терминальной стадией ХПН, но также быть проявлением синдромов МЭН. Наиболее распространен вторичный (тип 2), который развивается вследствие контаминации аденоматозной тканью паращитовидных желез во время паратиреоидэктомии или вторичной имплантации клеток в окружающие мягкие ткани во время чрескожной абляции из-за разрыва капсулы. Один случай был вызван спонтанным разрывом аденомы паращитовидных желез. Осложнениями паратироматоза являются почечная остеодистрофия, кальцификация мягких тканей, множественные переломы, мышечная слабость и боли в костях/суставах. Они связаны с высоким уровнем смертности (до 40%).

На гистологических срезах обнаруживаются преимущественно оксифильные клетки, без признаков некроза, сосудистой инвазии, ядерного полиморфизма или повышенной митотической активности. По некоторым данным, наиболее высокую диагностическую ценность имеет УЗИ. Использование цветного допплера может быть полезным для дифференциации узелков паратироматоза от рубцовой ткани. 4D КТ предпочтительна при поиске глубоко расположенных узелков. В любом случае, необходимо комплексный подход к диагностике.

Первой линией лечения остается обширное хирургической вмешательство, включая резекцию всех макроскопических очагов поражения паращитовидных желез единым блоком, а также тиреоидэктомию, тимэктомию (из-за высокой частоты эктопии паращитовидных желез) и санацию как центрального отдела шеи, так и средостения. Однако, часто не удается выявить все узелки, особенно спаянные с рубцовой тканью или окружающими структурами.

Альтернативным методом является назначение кальцимиметиков с целью контроля гиперкальциемии. Единственным препаратом этой группы, который показал эффективность в лечении паратироматоза, является цинокальцет. Его назначают в дозе от 60 до 180 мг/день на 3–26 месяцев. Он повышает чувствительность кальциевого рецептора паращитовидной железы, снижая уровень ПТГ, сывороточного кальция и фосфора, способен защищать от потери костной массы, ингибировать пролиферацию паратиреоидных клеток и усиливать их апоптоз (в высоких дозах). Также могут быть полезны бисфосфонаты, особенно при сопутствующем остеопорозе, однако, их влияние на уровень кальция незначительно и кратковременно. Прием витамина D способствует снижению уровня ПТГ и замедлению метаболизма костной ткани. Имеются сообщения о положительных результатах длительного применения деносумаба (гуманизированного моноклонального антитела).

Источник: Jrad G, Masri R, Abboud B, Ghorra C, Mourad C. Parathyromatosis: A Challenging Management in a Young Girl Case Report With Literature Review. Case Rep Endocrinol. 2025 Oct 24;2025:9239048. doi: 10.1155/crie/9239048. PMID: 41181161; PMCID: PMC12578562.